Há coisas que não sei.

Elas configuram o futuro - o que saberei.

O que já esqueci - também tal configura o futuro.

O que demoro é ouro: o pequeno gesto que tiveram para contigo, a atenção que te deram sem saberes tu que a merecias, o copo-de-água de laranja virginal, a pureza dos sapatos engraxados de negrossol quando se casou aquele casal de amigos, a chanfana rica para pobres comedores.

Ah, mas essas coisas - essas coisas, eu sei.

Tondela, noitinha de 28 de Julho de 2005

29/07/2005

Luiz

Certidão de Nascimento

Nasci em um Maio.

Houvera de ter sido em Abril.

Prolongou-se de mais a prenhez de minha Mãe,

relojoeira de muitas horas.

Meu Pai quase morrera,

mais de dez meses antes,

de aguda pancreatite.

Recuperou.

Eis-me.

Assim se é, nasce e está.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Houvera de ter sido em Abril.

Prolongou-se de mais a prenhez de minha Mãe,

relojoeira de muitas horas.

Meu Pai quase morrera,

mais de dez meses antes,

de aguda pancreatite.

Recuperou.

Eis-me.

Assim se é, nasce e está.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

A F.

Debrua-se de água o sangue.

Estes números genéticos, marcas estelares no labirinto do corpo.

Guitarras eléctricas vestem a nudez do Verão Ideal.

O homem chupa o dedo tocado de bife.

A ucraniana seduzida seduz.

A foda é o sentido de tudo isto, mas não deveria ser verso,

parece mal.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Estes números genéticos, marcas estelares no labirinto do corpo.

Guitarras eléctricas vestem a nudez do Verão Ideal.

O homem chupa o dedo tocado de bife.

A ucraniana seduzida seduz.

A foda é o sentido de tudo isto, mas não deveria ser verso,

parece mal.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Hífenes

Salvaguardeus-te-nas-alturas.

Moscas-no-vinho-do-porto.

Há-que-tirar-licenciaturas.

Não-vá-o-ramo-dar-pó-torto.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Moscas-no-vinho-do-porto.

Há-que-tirar-licenciaturas.

Não-vá-o-ramo-dar-pó-torto.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

3sa

" Era era/No tempo da hera/Três ratos numa panela/Outros três num alguidar/Para o primeiro que falar."

" Era era/No tempo da hera/Três ratos numa panela/Outros três num alguidar/Para o primeiro que falar."E era a casa de Ezequiel, o Taxidermista. Ele bebia. E eu era tão novo, que cada manhã me aproximava de nascer outra vez. A casa do Ezequiel ressumava rapazes altos e largos. E, porém, a mãe dos dois rapazes era uma menina branca também mãe de duas filhas. Sobreviveu ao taxidermista. Chama-se Ilda e está na foto. Uma vez, vimos nessa casa oito desenhos animados seguidos, foi uma festa.

A filha mais velha casou com o meu irmão Carlos. Dei o nome da filha mais nova de Ildizequiel à minha filha mais nova. Essa Teresa premonitória cortou uma pálpebra na Figueira da Foz. Estávamos a saltar em frente ao Grande Hotel. Havia vidros partidos na areia. Foi há tantos anos, e éramos tão novos, que ir à praia era nascer outra vez. Naquele tempo, nascíamos outra vez muitas vezes. Era era, no tempo da hera. Agora, também está tudo bem. Três ratos numa panela.

Foto: Barcouço, noite de 27 de Outubro de 2004

Texto: Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Tenho V. de C.

Tenho veias de cabedal.

Recordo-me muito, mas não é de propósito.

Tanta coisa, e não sei amar.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Recordo-me muito, mas não é de propósito.

Tanta coisa, e não sei amar.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Conta

Espalha p'lo chão teus bens terrenos,

meu querido.

Conta as conchas de outro verão.

Contar dá soma e dá sentido

à mesma humana condição.

Espreme a mosca contra a vidraça.

Vê que floresce o pessegueiro.

Nada te faça a desgraça.

Sê humano, contado, inteiro.

Guadalupe verás um dia.

Já tens boa conta de imagens.

O que é preciso é economia.

E uma agência de viagens.

Espalha-te p'lo chão, ó meu querido.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

meu querido.

Conta as conchas de outro verão.

Contar dá soma e dá sentido

à mesma humana condição.

Espreme a mosca contra a vidraça.

Vê que floresce o pessegueiro.

Nada te faça a desgraça.

Sê humano, contado, inteiro.

Guadalupe verás um dia.

Já tens boa conta de imagens.

O que é preciso é economia.

E uma agência de viagens.

Espalha-te p'lo chão, ó meu querido.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Tudo Bem

outras vezes, a boca sabe-te a farmácia

a cobardias mínimas que uma nota de 50 amortizará

a gaja boa da tv lateja base e pó-de-arroz

sossegado esperas os resumos do futebol inglês

a sopa de feijão verde, o cálice de amargura

que ingeres com doce compostura

outras vezes comes figos, telefonam-te amigos

tudo bem - dizes

e no entanto a gaja boa inglesa

dá pontapés futebolísticos na

caixinha de pó-de-arroz

tudo é santo

tudo é tanto

tudo é tão no entanto

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

a cobardias mínimas que uma nota de 50 amortizará

a gaja boa da tv lateja base e pó-de-arroz

sossegado esperas os resumos do futebol inglês

a sopa de feijão verde, o cálice de amargura

que ingeres com doce compostura

outras vezes comes figos, telefonam-te amigos

tudo bem - dizes

e no entanto a gaja boa inglesa

dá pontapés futebolísticos na

caixinha de pó-de-arroz

tudo é santo

tudo é tanto

tudo é tão no entanto

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Coimbrantigamente

Dás as voltas até ao Largo da Portagem, Visconde da Luz e Ferreira Borges acimabaixo.

Onde era o Tivoli anoitecendo, atrás a conspícua Rua da Sota e um pouco mais até ao Submarino, onde delicadamente foste servido de serôdias bifanas fritas com muitas batatas, outra tarde, outro comboio, outra mesma vida.

A Estação Velha, primeiro A de Coimbra: seus pederastas varridos e grisalhos, seus varredores obsoletos desde meninos, seus horários com destino.

A volta do rio, margem direita (de costas para montante se dá a mão e o nome da mão ao rio).

A sexualidade cigana do Choupal, pequenos furtos, gelados no bar de madeira, famílias frangassadas com batatas de pacote. Ginastas tristes.

Por baixo da linha férrea, a glória de companhias seguradoras da Fernão de Magalhães, canhotada pelo Palácio de Justiça, adiantada pelo Terreiro da Erva, a podridão genitalúmida da Rua Direita, o desemboco na Praça 8 de Maio (antigo Largo de Sansão), a pedra morena de Santa Cruz.

E à direita, vida serpentina de morderrabo, a Visconde da Luz, até que a Portagem etc..

Pintura: La Reproduction Interdite, de René Magritte

Texto: Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Os Amores

Ervas que Curam

Na banca de jornais, uma revista diz em voz alta e verde: “Ervas que curam”.

Não diz transitivamente o que curam. Apenas que curam.

Bom.

Tem chovido alguma coisa, sabes, mas já o que chove, cura, também. As horas são de alumínio esfregado a palha d’aço, há um ventinho fresco, a falta de sol directo enegrece o verde das plantas domesticadas que sugerem selvas de gaiola em quintais de matrimónio.

Um rapaz de barbas passa por mim com 'O Código Da Vinci’ no sovaco. O cérebro, que não tem controle, transporta-me àquele sábado de manhã de 1980. Vou contar isso.

Sábado de manhã, 1980. Outubro. Nove horas. Entro na Biblioteca Municipal de Coimbra, a velha. Madeira e pó. Requisito “O Homem do Fato Castanho” de Agatha Christie e um manual de Geografia. Leio toda a manhã. Lá fora, sem que o possa saber eu, a Natureza ensaia de manhã a mesma cor de céu que usará 25 anos depois numa tarde de Tondela, Julho, agora.

Já contei.

Pode viver-se assim. Viver-se disto. Será a vida.

Eu disse: “A vida.” Deus queira que a vida me não torne um velho chato como Deus, sempre a falar da vida como se a vida fosse um vizinho com a música muito alto a horas mortas.

Que ervas curam o quê? Não comprei a revista.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

28/07/2005

Ernesto

Ainda ontem aqui falei de um Ernesto.

Falo hoje de outro. Lucas de apelido, " Né 111" de alcunha.

Faleceu durante a noite que se fez hoje.

O meu irmão Fernando telefonou a avisar-me que ele se tinha sentido mal, pelas 19 de ontem, nas cadeiras de plástico branco do minimercado do Licínio.

Rua 1º de Maio, Pedrulha, Coimbra: a cobra de casas da infância.

O Né sentiu-se mal, levou a mão ao pescoço e ao peito, caiu.

Os paramédicos vieram, estiveram mais de meia hora de volta dele, levaram-no.

A ligação da aorta tinha cedido.

Aguentou umas horas.

Cruzou o escuro Letes às 5 da manhã preta.

Esta manhã, o telefonema do Fernando.

Esta tarde, espero saber a que horas de amanhã será o funeral.

O funeral do Né 111, pai do Nani.

Voltarei à minha terra, amanhã.

Voltarei à rua, reverei a colecção de gente com quem partilhei anos, cervejas frias, primeiros cigarros, bailes psicadélicos, motorizadas de sábado à noite, febres de gasóleo, núcleo de andebol, bocas político-partidárias.

Apertarei o Nani no único barco: o peito.

O meu irmão Zé Daniel, 16 anos mais velho que eu e, portanto, da geração do Né, estará presente, atento à teimosia da morte, à vitória indelicada do tempo sobre a bondade das pessoas chamadas Ernesto ou outro nome.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Falo hoje de outro. Lucas de apelido, " Né 111" de alcunha.

Faleceu durante a noite que se fez hoje.

O meu irmão Fernando telefonou a avisar-me que ele se tinha sentido mal, pelas 19 de ontem, nas cadeiras de plástico branco do minimercado do Licínio.

Rua 1º de Maio, Pedrulha, Coimbra: a cobra de casas da infância.

O Né sentiu-se mal, levou a mão ao pescoço e ao peito, caiu.

Os paramédicos vieram, estiveram mais de meia hora de volta dele, levaram-no.

A ligação da aorta tinha cedido.

Aguentou umas horas.

Cruzou o escuro Letes às 5 da manhã preta.

Esta manhã, o telefonema do Fernando.

Esta tarde, espero saber a que horas de amanhã será o funeral.

O funeral do Né 111, pai do Nani.

Voltarei à minha terra, amanhã.

Voltarei à rua, reverei a colecção de gente com quem partilhei anos, cervejas frias, primeiros cigarros, bailes psicadélicos, motorizadas de sábado à noite, febres de gasóleo, núcleo de andebol, bocas político-partidárias.

Apertarei o Nani no único barco: o peito.

O meu irmão Zé Daniel, 16 anos mais velho que eu e, portanto, da geração do Né, estará presente, atento à teimosia da morte, à vitória indelicada do tempo sobre a bondade das pessoas chamadas Ernesto ou outro nome.

Tondela, tarde de 28 de Julho de 2005

Che Guevara

Hess, Rudolf

Este também acreditou estar na posse da razão.

Neurocapacho de Hitler.

Meteu-se num avião a 10 de Maio de 1941 e aterrou espalhafatosamente: vinha trazer a paz aos Ingleses contra os Soviéticos.

Não quiseram. Engaiolaram-no, julgaram-no, engaiolaram-no até ao último dos muitos dias que viveu.

No fim, destruiram a gaiola, não fosse ela tornar-se mecafátima de peregrinos suásticos.

Pensou que era ariano, branco, zénite biológico, cruzado mas puro, templário, torre, bispo ou cavalo do Ente Supremo, fiel de Hitler com Deus à direita do Fürher e ele, Hess, à esquerda.

Viveu muitos anos, mais do que merecia por ter acreditado no que acreditou e praticado o que praticou.

Mas esta é a Natureza.

Há crianças com leucemia.

Ele, não. Ele, não. Viva Deus, portanto. Ou Hitler. Quem acredita, acredita em tudo.

Texto: Tondela, noite de 27 de Julho de 2005

Aceitação

Roubo

Eu andava no ano 2001 à tona da luz.

Tive de ir a uma aldeia reportar uma questiúncula de direitos reais em torno de um muro divisório de terras.

A caminho, este campo viole(n)tou-me de cor e salteado(r).

Roubei-lhe a luz, meti-lhe a cor e a disposição dentro da máquina fotográfica.

Fui à questão do muro, vi o muro, falei com algumas pessoas, voltei para o jornal e escrevi uma coisa esquecível e esquecida.

Mas guardei a foto para o futuro.

Parece que é tempo de devolvê-la ao passado.

Aqui fica.

Eu continuo.

Foto: Vale do Freixo, Pombal, 2001

Texto: Tondela, noitinha de 27 de Julho de 2005

Poder

Tudo é possível, menos quando se não quer poder. Se ele levantou a pedra, ele baixou a nuvem, desceu a luz, subiu a lua.

E tudo lhe foi possível, geridos os azuis, o diluído hemograma cor-de-laranja.

Pode ser o Campo do Bolão, basta querê-lo.

A Cidreira e Antuzede vistas do Picoto.

O cheiro a levedura e a bolachas: nesta altura, as fábricas ainda laboram.

E ninguém me morre, e tudo é possível, tudo é, tudo.

Pintura: Argonne, por René Magritte

Texto: Tondela, fim de dia, 27 de Julho de 2005

Aplausos

Deitado na cama, a cabeça dentro da cabeça de Virginia Woolf, a luz de ouro da cabeceira, o estore não de todo escorrido, a densidade das plantas anoitecidas no quintal. E então, aquela música tão longamente ansiada quão menos prevista: aplausos nas folhas. Era a chuva de ontem à noite. Orquestra e plateia simultaneamente, a chuva na latada de uvas, no castanheiro, no panasco seco. A terra bebendo o banho bento. Pousei com delicadeza a Virginia na parte desabitada da cama, fui à janela, descorri o estore. Não a via, mas ouvia-a. Santa água. Cantava como um rancho de raparigas muito antigas, muito camponesas de almanaque bertrand de princípios de XX. De tão pouca água é feita a felicidade, Virginia.

Foto: southjerseyghostresearch.org/.../ rain.html

Texto: Tondela, tarde de 27 de Julho de 2005

27/07/2005

Os Olhos do Meu Cão Amarelo

Entenda-o quem puder: o olho esquerdo da minha filha Leonor e o olho direito da minha filha Teresa são, outra vez, os olhos do meu cão amarelo.

Tondela, tarde de 27 de Julho de 2005

Tondela, tarde de 27 de Julho de 2005

Perseguição e Guarda

O corpo excede-nos, sabe mais de que necessita.

Corremos atrás dele, seguimo-lo por azinhagas sombrias, veredas de granito, rastilhos de versos pobres cantados por avós muito pobres.

O corpo concretiza todo o real, essa pobre palavra.

Ele traça a derrota, nós derivamos em sua popa.

A cartografia pirilampa de luzinhas natalícias que são nomes de outros corpos.

Depois guardamos tudo em casa e somos os cães de guarda.

Escusado ter cuidado com o cão.

Pintura: Magritte, Le Tombeau des Luteurs

Texto: Tondela, tarde de 26 de Julho de 2005

A Realidade

A realidade, senhores e senhoras, é ela só.

Os sonhos são para arder no recato do lar.

Aí, é-nos permitido e perdoado recortar os espelhos,

a nudez, o catálogo de interditos da Igreja,

os delíquios do senhor cónego e os nossos.

Mas depois, com o freio devido, todos de volta a ela só.

Pintura: René Magritte, The Dangerous Liaison

Texto: Tondela, 26 de Julho de 2005

Excursão

Forma

Vamos mudando formas de vida até que um dia a vida nos muda a forma.

O cálcio dos dentes será sílica de pote.

O vidro dos olhos será vidrado de azulejo.

O tutano dos ossos será polpa de pêssego.

O sangue, vinho de ananás.

A memória, interstícios de erva.

A ascendência, galeria de nuvens pretas.

Os compromissos, gravações ventosas.

A respiração, cálcio.

Tondela, tarde de 26 de Julho de 2005

26/07/2005

Cha(t)

A tentação diarística de dias assim, sabeis? Uma tampa de panela na luz cor de alumínio. Na máquina de escrever moderna, o som do Coleman Hawkins Quintet. O roçagar dos papéis. Um trabalho chato para levar a cabo. Sem ânsia especial, ainda assim.

Amigos com gripe bocejam a chávena de café. Os cigarros húmidos. E o mar longe. Algumas horas cabisbaixas, boas para estar em casa a catalogar fotografias e passados.

Ter um gato outra vez.

Construir uma estante.

Fazer chá. Deixar andar.

Tondela, tarde de 26 de Julho de 2005

25/07/2005

As Grandes Condições

A gente queixa-se do calor, mas bastam dois dias outoniços para que os subestados de alma aflorem à tona triste. Mal mimados pelo tempo, acondicionados pela meteorologia, vivemos pelo Boletim das dez horas. Os pessegueiros inflamados de sumo vivem de outra maneira, já que não dependem de um substrato lírico. As grandes condições (o rolo dos céus, o chumbo, a água pesada, a convalescença do sol, os eclipses invisíveis, os solstícios de ocasião, entre outras) gerem o pequeno homem e a mínima mulher.

O cão e o gato prosseguem, aparentemente incólumes.

O cão e o gato prosseguem, aparentemente incólumes.

Tondela, tarde de 25 de Julho de 2005

24/07/2005

Ana Sá, a Rodilha e a Infância

Ela está perante o texto.

A palavra "rodilha" lida, devolve-se-lhe o tempo da infância, das mulheres de cintura. Mas ela bem mais bem o diz:

"Vou lendo o seu blog. Tropecei em rodilha. Na minha aldeia as mulheres usavam uma faixa à cintura e rodilha na cabeça. Transportavam cântaros de água e feixes de lenha. Carregavam também as suas cruzes: rancho de filhos, o homem das suas vidas, tanto trabalho! Tinham uma postura invejável e nunca ouvi queixas de celulite.

A minha aldeia está lá. E a infância, onde está?"

E que direi eu a Ana Sá que ela, havendo assim perguntado, não haja assim, já, respondido?

A palavra "rodilha" lida, devolve-se-lhe o tempo da infância, das mulheres de cintura. Mas ela bem mais bem o diz:

"Vou lendo o seu blog. Tropecei em rodilha. Na minha aldeia as mulheres usavam uma faixa à cintura e rodilha na cabeça. Transportavam cântaros de água e feixes de lenha. Carregavam também as suas cruzes: rancho de filhos, o homem das suas vidas, tanto trabalho! Tinham uma postura invejável e nunca ouvi queixas de celulite.

A minha aldeia está lá. E a infância, onde está?"

E que direi eu a Ana Sá que ela, havendo assim perguntado, não haja assim, já, respondido?

Tondela, tarde 23 de Julho de 2005

Poema do Agradecimento

A quem, ao quê, devo agradecer este milagre de tudo me ser palavras?

É mais que apenas a vida de viver, amor, escrever.

É perceber de canções, sargaços, destroços, pedaços.

Bocados de língua: como biopsias.

Enrola a onda seu mar interior, cardumada de peixes barbatanantes.

Filtra o cine-sol seu auditório de folhedo, pássaros maquinistas pilram a banda sonora: o mundo melhora.

Eu quero agradecer as palavras todas, mas não sei ao quê, a quem.

Agradeço-as às mesmas palavras, enfim.

Tudo pousa, o cansaço é doce, um mais que verso aqui me te trouxe.

Tondela, tarde de 23 de Julho de 2005

É mais que apenas a vida de viver, amor, escrever.

É perceber de canções, sargaços, destroços, pedaços.

Bocados de língua: como biopsias.

Enrola a onda seu mar interior, cardumada de peixes barbatanantes.

Filtra o cine-sol seu auditório de folhedo, pássaros maquinistas pilram a banda sonora: o mundo melhora.

Eu quero agradecer as palavras todas, mas não sei ao quê, a quem.

Agradeço-as às mesmas palavras, enfim.

Tudo pousa, o cansaço é doce, um mais que verso aqui me te trouxe.

Tondela, tarde de 23 de Julho de 2005

Namorada

O Senhor do Mel

O senhor do mel cochila à sombra. Aos pés, a caixa de papelão com boiões de mel caseiro também passa pelas brasas. Está um calor de alto Julho. As moscas irisadas de verdazul tracejam de som a hora da tarde. O ar resulta da condensação da luz e da memória da água. O senhor do mel está velho. Tem cabelos brancos e pele encarnada. A boca entreaberta como um pano de teatro mastiga palavras sonhadas, trabalho de abelhas. Eu passo e escrevo.

Imagem: © Chema Madoz

Texto: Tondela, tarde de 23 de Julho de 2005

23/07/2005

A Refeição, O Projector, A Bomba, O Nariz, As Plantas, O Combate

1. A Refeição

A nova mulher fez-lhe sopa, torrou pão, derreteu-lhe queijo e o coração. Era atraída pelas mãos caídas dele, mãos que pareciam não poder segurar o que quer que fosse, mãos de fim de linha. A mãe inchou nela, beijou-lhe o cabelo, enxugou-lhe a chuva interior e adormeceu no peito dele uma rola alimentada, tépida de sopa.

Pombal, 27 de Janeiro de 2005

2. O Projector

Voltei a ver a rapariga de casaco de cabedal negro. Fiel à água mineral, lê o jornal com uma concentração de esfinge. Sentada, dá para ver que é alta como uma personagem da Ilha de Páscoa, lá no longe das enciclopédias. É bonita e nédia. É provável que seja a alegria e a inquietação de alguém. Tem os óculos escuros na cabeça, o cabelo é castanho e escuro, produz em seu torno uma ilha de sossego que fica bem na minha descrita. Um dos projectores do tecto nimba-a de ouro, o que melhora a minha tarde, um golpe de asa dourada no céu cinza. Tem um bom rosto. Boca frutada, nariz completo, bochechas de meias maçãs arrumadas no lugar certo da caixa. Pode estar desempregada ou não precisar de trabalho. Não é casada nem mãe. São de boas unhas os dedos das mãos. Botas firmes, de cabedal negro também, protegem-lhe os pés dos vidros que calçam o mundo e a vida. A empregada do bar sorri conversas curtas com ela. Entendem-se bem. É o poder da rotina, a habituação do coração a lugares de comércio. Nos seus braços abertos, o jornal parece uma imensa borboleta desflorada.

Pombal, 27 de Janeiro de 2005

3. A Bomba

Domingo à tarde, a chuva não compareceu, sim o sol em lugar dela, nos lugares dela. Molhados de amarelo, certos trechos do passeio jubilam a pedra ordenada pelos calceteiros, esses xadrezistas que jogam de cócoras a interminável simultânea contra o resto do mundo. Visitei brevemente uma padaria-pastelaria, a cuja montra troquei os olhos pelas anunciações plásticas dos doces. Tomei café e saí, dois gestos que resumem a minha vida. Esperava que o telefone tocasse, mais tarde que mais cedo. Fazia por que a tarde desistisse de ser eterna, o que ela diariamente consegue com irrecusável galanteria. Um mau dente fazia-me descer o pensamento à boca, não tanto, como prefiro, à língua. Dentro de um volume vermelho, o trabalho de amanhã espera. É um bom domingo para compreender que já não demorarei muito nesta cidadela sem mar, riscada apenas por um ribeiro violado de suiniculturas e empreendimentos corruptos. Segue-se, como sempre, a incerteza. Compete-me, no entanto, não desistir de anotar a paragem destas paragens, o sufoco da interioridade auto-complacente, o areal psicológico onde o camelo bebedor arrasta suas quinzenas de abstinência. Poucos carros, nenhuns transeuntes: e nenhuma bomba caiu, que eu saiba.

Pombal, 30 de Janeiro de 2005

4. O Nariz

O pintor conta-me ter conhecido uma velha, hoje morta, que, sozinha, sentia crianças nas saias e por toda a casa. Nem malévolas nem benévolas. Um rancho de crianças fátuas, não visíveis mas sensíveis, pela casa toda. A velha passava roupa para fora. O pintor (era criança ainda, não ainda pintor) arredou duas resmas de lençóis passados. "Era um rodilhão de cabelos. Cheiravam a cinzento. Era a cinzento que cheiravam." O pintor era a única criança verdadeira na casa. Viu os cabelos estranhos entre os lençóis. Cheiravam a cinzento. A criança tornou-se homem-pintor pelo nariz.

Pombal, 30 de Janeiro de 2005

5. As Plantas

A mulher nova cria plantas na varanda. As plantas nascem-lhe da água pelas mãos. O homem antigo observa a sua mulher nova. A vida do homem está nas mãos da mulher nova como as plantas estão.

Pombal, 31 de Janeiro de 2005

6. O Combate

O homem vê um combate transmitido pela televisão. O lutador negro e o lutador branco usam os pés e as mãos. O chão é azul e flexível, com letras vermelhas pintadas numa língua bárbara. O árbitro veste camisa branca com laço preto e calças pretas, como antigamente os criados de mesa. A luta parece equilibrada. Golpes duros recebem troco. O espectador não percebe as regras nem a pontuação, desconhece para que lado pende a vitória, terá de esperar pelo fim para ver que braço, branco ou negro, levantará o árbitro-criado-de-mesa. As mãos calçam luvas de boxe, os pés estão envoltos em meias elásticas. O lutador branco é bielorrusso, o lutador negro é holandês. O chão tem algumas estrelas brancas: aqui, azul e estrelas são no chão.

Sou o homem que vê o combate, encostado às próprias cordas por dentro.

Pombal, 31 de Janeiro de 2005

Mais Palavras

Muito devagar, dobrei a esquina e eles apareceram. Inevitáveis senhores da filha pequena segura pela mão dele, ela com um saco de compras e desviando do meu olhar o olhar perdido por palavras antigas proferidas junto a outro mar, noutro tempo, quando a glória era tirar tudo, a areia incrustada como migalhas de ouro no filão do peito, a língua na língua, as palavras de perder ainda não feridas, não proferidas ainda. Agora, eram e seriam e serão eles três.

Eu, muito devagar eu, um.

Foto: Paula do Carmo's Bar, Pombal, Outono de 2004

Texto: Pombal, 27 de Janeiro de 2005

Por Palavras

Quem, como eu, chega do lado de um mar perdido por palavras, sabe o pouco que a terra vale. Conhece a inutilidade de cada pedra, mesmo aquela pedra onde inscreveram o nome do herói, do poeta, do jogador, do pescador exilado em terra. Tudo é tão triste e limitado, quando se chega do mar perdido por palavras. Pouca esperança nas cercanias eriçadas de fábricas, vivendas construídas com francos suíços, estações gasolineiras - eu tenho pouca esperança, muito menos esperança do que palavras de perder mais outro mar, outro amor invencível e vencido. Siga.

Foto: Paula do Carmo's Bar, Pombal, Outono de 2004

Texto: Pombal, 27 de Janeiro de 2005

Os Filhos da Noite

Era como eles chegavam: cavaleiros do olvido. Como fantasmáticos filhos de madrugada norte-americana: índios mortos a preto-e-branco por cowboys a cores - o futuro, enfim. Madrugadas a fio disto.

Pombal, 26 de Janeiro de 2005

Pombal, 26 de Janeiro de 2005

A Churrasqueira

Iço: como a um peso, os pesos que pegaste. Falo de não teres tido tu quem te lavasse a roupa, emprestado para sopa e meio frango na churrasqueira onde te disfarcei de Art Garfunkel na 'Noite de Homens-Cantores', osso de frango etc..

Passei por lá. Modernizaram aquilo. Já não é o V de mármore de balcão de pobres. A comida ainda é barata, só tu não, mais caro me ficas cada vez mais, meu caro.

Imagem: © Chema Madoz

Texto: Pombal, 26 de Janeiro de 2005

O Senhor

O senhor que eu era para ser levantou-se dentro do sono sem erguer-se da cama. Aturdido por mais um renascer, pulsou 11h29 no rubi eléctrico da cabeceira, bebeu água velha do copo do rádio e verificou que a ausência é uma companhia le(t)al. Antecipou o frio dos pés no tapete encolhendo-se de ventre e esperando que o próximo minuto lhe perdoasse o mau hábito de estar vivo.

Pombal, 26 de Janeiro de 2005

A Beleza

Isto tem uma beleza. Os volkswagens estacionados ao frio da noite, bebés redondos, alemães, poupanças de cinquentões coxos de nostalgia. Os blocos habitacionais: oximóricos, tumulares, fungos de caderneta de poupança. Oh, a cidade igual! Chega uma mulher à beira do meu sonho, toma-me a barriga, acalenta-me os mamilos breves, a breve vida. Diz que me ama. E eu acredito nela. Rolam os verões como aquelas bolas de palha do faroeste, rolam as ondas do mar perante as esplanadas outonais, vêm os suecos passear pelas nossas capelas, de que basta pedir a chave ao hortelão de confiança do senhor padre, vem o tempo em que disfarçar já não é o que era.

Texto: Pombal, 26 de Janeiro de 2005

A Luta

Tínhamos um homem em casa.

A mulher mantinha esse homem.

A mulher era a casa.

Nós éramos de louça, de madeira, de alumínio, de papel: éramos os filhos.

A doença agarrou o homem pela cabeça e começou a levá-lo.

A mulher prendeu a doença pelos braços, mas a doença tinha um jogo de pernas invencível.

A luta durou seis meses.

Quando a mulher perdeu a luta, veio até ao corredor e esperou pela doença, que se levantava da cama onde o homem, finalmente sossegado, dormia sem respirar.

A mulher esbofeteou a doença.

A doença levou a mão à cara e pediu perdão à mulher.

A mulher abriu a porta da rua.

A doença saiu, recuando.

A mulher fechou-lhe a porta na cara.

Mas a doença tinha deixado um pé encravando a porta, adeus e até ao meu regresso.

Prato: pintura de Daniel dos Santos Abrunheiro, em ano irrecuperável

Texto: Pombal, 26 de Janeiro de 2005

22/07/2005

A Dor

Não quero contar a dor, mas a memória da dor.

Não quero contar a dor, mas a memória da dor.Fazer de conta que ela não me interessa nem existe senão na forma contada, dia a dia contada. Conto e conta: palavra e número: meus recursos.

Dias contados sem apelo e com agravo: histórias, imagens, lances, datas, pânicos, serenidades.

No fundo, o mar de terra vegetal, seus peixes calcários, seus tufos de espargos, trevo, funcho, um monte geodésico, o horizonte vertical do meu irmão.

É isto que estou a fazer, enquanto a vida, de lado, me assiste, meteorológica, escrita, sem outra memória possível que a da invenção da dor deveras.

Imagem: © Chema Madoz

Texto: Pombal, 13 de Janeiro de 2005

O Alívio

Recordo: o alívio de, comparada a vida com o céu nocturno de Verão, a dor não ter sentido. No sentido de não ter aonde ir. A dor, não ter aonde ir a dor: o alívio.

Era outro Verão. Tinha anoitecido. Cheirava a feno e a animais cansados no limite da doçura. O ar podia arredar-se à mão como a uma cortina.

Tudo tinha o ar de ter vivido o suficiente. As coisas mundiais muito bem dispostas no tabuleiro largo: o céu estilhaçado de cardumes de cristal, o monte de veludo negro parado como um touro, a terra estremecida de silveiras e ratos, os olhos do menino expostos à mais pobre e terrena imitação das estrelas: os pirilampos.

Eu não podia saber mais do que tudo. E tudo era a sombra ambulante de meu Pai: dupla sombra. Então, nessa outr’ora hoje falseada por minhas artes e manhas de aliviado, a felicidade era a moeda que luzia na arca.

Hoje, não tenho em que gastar esse dinheiro sem câmbio nem remissão. Não importa. Olha o céu.

Pintura: Dia de Vento, por Mylnykov

Texto: Pombal, 13 de Janeiro de 2005

Vid(r)a

A crepitação telefónica: vidro esmigalhado de onde a voz dela se insurge, queixosa e endurecida, não posso ir, não posso garantir nada, tenho a minha vida, não é a que quero, é a que posso, não posso, não sei, já tenho coisas a mais, a ti a menos: vidro, migalhas.

Imagem: © Chema Madoz

Texto: Tondela, 21 de Julho de 2005

Caixa

Tenho em casa uma caixa cheia de noites frias.

Quando chega a manhã, dobro a noite acabada como a uma toalha.

Meto-a na caixa e saio para o dia.

Sei o que me espera em casa.

Um senhor amigo guarda-me caixas na loja dele.

Tenho para o resto da vida.

Imagem: © Chema Madoz

Texto: Tondela, tarde de 21 de Julho de 2005

NSU

Pelo menos, 1973.

Por aí.

Um vizinho tinha um NSU.

Estampou-se mortalmente a bordo do carrito.

Velório no prédio ao lado.

Na rádio, Roberta Flack cantava 'Killing Me Softly with His Song'.

E no entanto de tanto entretanto, tufos de espargos vicejavam no monte da traseira dos prédios, incólumes, babados apenas da seda rasteira de lesmas e caracóis.

E tapetes de musgo atapetavam presépios calcários cujos burrinhos, vaquinhas e reizinhos eram pneus velhos, garrafas atiradas fora e fósseis de outros lixos.

A família do morto-NSU desapareceu-nos da infância para não mais voltar até agora.

Agora, Roberta Flack na música-ambiente do bar de meia-tarde.

NSU, baba de caracóis, o homem estendido entre velas, a sala pequena, os pneus velhos, a infância atirada fora com(o) uma garrafa vazia.

Texto: Pombal, 26 de Janeiro de 2005

21/07/2005

Por Graça

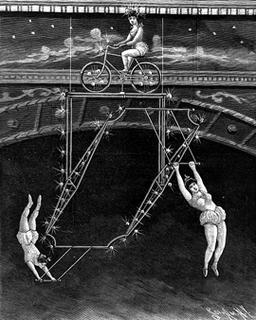

No Trapézio

Atira-se e descreve uma curva várias vezes geométrica por segundo, essa mulher na minha memória.

Outra me espera na chegada da primeira, suspensos os olhos e a respiração do respeitável público, que pagou bilhete para ver os leões e aquilo que recordo.

Algumas senhoras mudam de lantejoulas no inconsciente apartado por uma cortina alta, encarnada.

A banda, em cima, rufa e saxofona com estrépito.

Recordo, recordo, não acordo.

Outra atira-se no inverso da primeira, várias geometrias piruetadas, uma tarde à chuva vista da sala de espera da ferrogare, o beijo molhado na face do marido, a despedida por força da indecisão, eu que me lixe.

Mas de novo rufa a tarola, senhoras e senhoras, queridos meninas e meninos, outra se perfila, atira-se, recorda, acorda.

Imagem: enviou-ma o Rui Correia em 2002

Texto: Tondela, entardecer de 20 de Julho de 2005

Trabalhos e Mortos

Que trabalhos e mortos nos esperam?

Vitorino Nemésio, Jornal do Observador

Vitorino Nemésio, Jornal do Observador

Ele cheirou alguma cocaína, está certo, e é também certíssimo que emborcou muito whisky e muita cerveja, mas foi sempre ele mesmo, não outro. A loucura dele era só dele. Dividiu a vida pelos outros. No fim (mas não era o fim, posto que o escrevo) ficou com a morte só para ele. Pensava ele. Quando se lhe acabou a carreira, arranjou empregos de ocasião. Morreu crivado de dívidas ávidas. Quem ficou, que as pague. Também, quem lhe pagou a conta de ter nascido? Ninguém. Pagou-a ele com a vida. Essa dívida, pagou-a ele. Com língua de palmo e as narinas bordadas a pó branco. Nunca quis alinhar na normalidade merdosa da vidinha. Queria mais do que a vida. Teve a morte. Não foi engenheiro, mas tratava-os a todos por tu. Nunca seria um caixeiro da Sapataria Luxo. Cobriu, emprenhou e pagou o aborto à menina do consultório do dentista Cláudio, seu companheiro de alguns pós e muito Joãozito Caminhante. Andou ao sol, mas nunca pediu dinheiro emprestado para comprar os óculos escuros que usava como um astronauta galante. Tinha o corpo quebrado em vários lados pela noite, mas o rosto aparecia sempre alto, nimbado do pó de ouro dos que morrem cedo. Agora que outra vez falo dele, ou ainda, noto que ele e os mortos recorrem ao pior dos ardis para me tomar a escrita: a nostalgia. Ouro me foi tê-los conhecido quando vivos, sal me é caminhar com as bengalas de que me fizeram coxo cronista. Tem sido sempre assim, não é agora que vou negar o tiro. Por falar nisso: quem disparou contra a cabeça dele? Ele mesmo? Outro? A família não nos esclareceu nunca o acontecido. Murmurou-se, como de costume, pelos cafés. Depois a morte exerceu a autoridade do esquecimento. O céu fez-se azul, depois pardo, depois prata, depois negro, depois azul. Com a tristeza inequívoca dos inteligentes, ele segue o caminho dos mortos literários. Deita-se na minha cama, salga a minha comida, cheira as axilas das minhas mulheres. Como eu sou um vivo feito de mortos, assim também os mortos precisam de vivos para continuar nomes, sombras de vento que penetram o sono dos animaizinhos dos bosques. Perco-me, eu sei. Quem não? A rapariga do dentista Cláudio suportou bem a contrariedade. Gostava dele, não se importaria de gerar dele, mas as coisas são o que são enquanto se não quer que sejam outras. De modo que ela se deixou vazar de um filho sem pai. Fez bem. Ele depois morreu, ela está viva e namora casados na noite dos bares. De dia, certinha como um relógio suíço. Casa labor, labor casa. Chega a sexta à noite, mete-se em interiores de seda preta, perfume de França e discotecas de cá. Os homens voejam-lhe em derredor como mariposas cegas pela luz, babam-lhe as orelhas com palavras invertebradas de bichos-da-seda. Ela assume aquela aura de esfinge disponível de quem bebe gasosa com ocultos alcoóis. Outra vez, viver é capturar. Até ser, um, capturado por outra coisa: um amor, uma morte, uma viagem ao estrangeiro de outro corpo. Os que ficaram, que dizem os que ficaram? Dizem pouco. Bebem fogo frio em cafés que anoitecem por dentro como avós. Mal nos lembramos dele, verdade seja escrita. Mal lembramos o cabelo vivo, o cabelo castanho com fios que procuravam a cor encarnada. Os olhos distraídos pela loucura: mal nos lembramos deles. Vemos é passar a rapariga do dentista Cláudio. Vemos passar a que foi esposa dele, também. Vemos outras raparigas, tocadas todas pelo aríete com que arrombou fortalezas feminis. Também elas mal se lembram dele. A vida passa-se, a vida conta-se: e dá o mesmo. Há quem diga que não se passa nem conta, a vida. Só posso contornar a moral da história. Escrevo para iluminar aquilo a que, por desarranjo de linguagem, chamo “mortos”. É tudo nomes. Nomes pirotécnicos: clarões na noite da alma, aí onde sinto as fibras e as febras da passagem do que há: o tempo, a morte, a viagem, o ouro e o sal.

A rapariga do dentista Cláudio? Começou numa noite de Natal. Foi há tantos anos, que as árvores ainda eram azuis. Fiquei vivo quando a beijei. A boca da rapariga tinha um sabor a nuca. Conhecemo-nos num baile. Achou-me lindíssimo. Procurei-a depois na cidade. Encontrei-a. Ela estava à espera. As mulheres sabem que esperar é buscar. Levámo-nos para o jardim botânico: o fresco arvoredo do presente. Engendrámos um filho, que depois recusei. Alguma coisa me dizia: “Não permitas a vida, vais morrer duas vezes.” E eu paguei o desmancho. Hoje, que estou escrito, consola ter tido razão.

A vontade: demónio íntimo. Usou na vida a maneira dos ricos, mas não era rico. Os trabalhos e os mortos juncam a realidade. Foi um outro homem: viveu outras tardes. Já a carne lhe caminhou para lama. Os ossos, para pedras. Que hei-de fazer dele? Escrever para poder vê-lo: escrevivê-lo.

Cá estou. O grande sol fotografa a vila onde fui vivo. Vejo do ar. Sei como a noite desenreda os fios do dia. Assim faz a morte aos da vida. Estou no tecto do café. Aí em baixo, o escritor pede um copinho de conhaque nacional para que os mortos tenham como visitá-lo em vida. Rapaz de cabelo castanho e boca de irmão de comedor de mulheres. Aí o tenho, de novo visitado pelos seus evangelistas sem Deus, todos eles tomados pela marca do Diabo. Anos fundos lavram a terra do corpo. O escritor desce as noites que lhe cabem: cabanas incendiadas pelo desamparo da criação. Maio acaba. O ano segue povoado pelo sonho da inglesa nos corredores de pedra do Hospital da Rainha Victoria. “A verdade, doutor, só a verdade me interessa.” O passado é um pudim. O futuro, uma geleia. O presente, um gás. Quando eu cheirava o pó branco, reconhecia a ordem do mundo na perfeição da couve viva. Depois a bala encontrou a minha cabeça. Já só posso ser um nome, uma alusão ferida pela nostalgia de um outro, não eu.

Ele, sim. Referia-se à inglesa que criou a filha contra a chuva. A história está num livro lançado ao público no dia 31 de Outubro de 2003, na cidade de Pombal. Foi muito depois de ele ter morrido. Entretanto, a filha de Dale cresceu para ser um junco: firme, flexível, forte, franca. Feliz também? Mas quem o é? Grandes poças castanhas: os olhos. Pele branca: papel vivo. A rapariga ouviu dizer que o pai, como um pássaro, vive no céu. E que não vai pousar nunca na terra. Percebe que morrer é voar para sempre. Na adolescência, conhece que não. Que o corpo volta à terra para ser terra e couve: pó. Que a alma é só uma das possibilidades da literatura. A rapariga vai estudar literatura para outra cidade. Casa com um diplomata e vem para Portugal, país da chuva quente e do sol fotógrafo. Aprende a desenhar. Desenha tudo o que vê. Conhece um português triste que a leva a sítios herdados pela sombra. O marido volta para Londres, ela fica. Mora perto do mar.

A casa é ao lado do que fui quando vivo.

E de mim também, mas só quando escrevivo.

Fica por explicar a bala na cabeça.

A rapariga do dentista Cláudio? Começou numa noite de Natal. Foi há tantos anos, que as árvores ainda eram azuis. Fiquei vivo quando a beijei. A boca da rapariga tinha um sabor a nuca. Conhecemo-nos num baile. Achou-me lindíssimo. Procurei-a depois na cidade. Encontrei-a. Ela estava à espera. As mulheres sabem que esperar é buscar. Levámo-nos para o jardim botânico: o fresco arvoredo do presente. Engendrámos um filho, que depois recusei. Alguma coisa me dizia: “Não permitas a vida, vais morrer duas vezes.” E eu paguei o desmancho. Hoje, que estou escrito, consola ter tido razão.

A vontade: demónio íntimo. Usou na vida a maneira dos ricos, mas não era rico. Os trabalhos e os mortos juncam a realidade. Foi um outro homem: viveu outras tardes. Já a carne lhe caminhou para lama. Os ossos, para pedras. Que hei-de fazer dele? Escrever para poder vê-lo: escrevivê-lo.

Cá estou. O grande sol fotografa a vila onde fui vivo. Vejo do ar. Sei como a noite desenreda os fios do dia. Assim faz a morte aos da vida. Estou no tecto do café. Aí em baixo, o escritor pede um copinho de conhaque nacional para que os mortos tenham como visitá-lo em vida. Rapaz de cabelo castanho e boca de irmão de comedor de mulheres. Aí o tenho, de novo visitado pelos seus evangelistas sem Deus, todos eles tomados pela marca do Diabo. Anos fundos lavram a terra do corpo. O escritor desce as noites que lhe cabem: cabanas incendiadas pelo desamparo da criação. Maio acaba. O ano segue povoado pelo sonho da inglesa nos corredores de pedra do Hospital da Rainha Victoria. “A verdade, doutor, só a verdade me interessa.” O passado é um pudim. O futuro, uma geleia. O presente, um gás. Quando eu cheirava o pó branco, reconhecia a ordem do mundo na perfeição da couve viva. Depois a bala encontrou a minha cabeça. Já só posso ser um nome, uma alusão ferida pela nostalgia de um outro, não eu.

Ele, sim. Referia-se à inglesa que criou a filha contra a chuva. A história está num livro lançado ao público no dia 31 de Outubro de 2003, na cidade de Pombal. Foi muito depois de ele ter morrido. Entretanto, a filha de Dale cresceu para ser um junco: firme, flexível, forte, franca. Feliz também? Mas quem o é? Grandes poças castanhas: os olhos. Pele branca: papel vivo. A rapariga ouviu dizer que o pai, como um pássaro, vive no céu. E que não vai pousar nunca na terra. Percebe que morrer é voar para sempre. Na adolescência, conhece que não. Que o corpo volta à terra para ser terra e couve: pó. Que a alma é só uma das possibilidades da literatura. A rapariga vai estudar literatura para outra cidade. Casa com um diplomata e vem para Portugal, país da chuva quente e do sol fotógrafo. Aprende a desenhar. Desenha tudo o que vê. Conhece um português triste que a leva a sítios herdados pela sombra. O marido volta para Londres, ela fica. Mora perto do mar.

A casa é ao lado do que fui quando vivo.

E de mim também, mas só quando escrevivo.

Fica por explicar a bala na cabeça.

Imagem: © Chema Madoz

Coimbra e Louriçal, 25 a 31 de Maio de 1999

Refundição em Pombal, Maio de 2004

Coimbra e Louriçal, 25 a 31 de Maio de 1999

Refundição em Pombal, Maio de 2004

(Este texto faz parte de 'O Preço da Chuva', coisa a publicar em breve, espero)

Rotunda

Afinal a nossa vida não vai pelos lugares nem fica connosco.

Vitorino Nemésio, Jornal do Observador

Saímos para o sol porque o vento vinha cheio de sombra, de modo que as pernas e as caras se nos tornavam finas como facas. Assim armados de frio, entrámos no sol de uma rotunda que ali há pela estação de comboios. Parámos no centro da rotunda, os pés bebendo a humidade da relva, ou os sapatos por eles, e os peitos em quilha, como cegonhas num campo de arroz. Os dois éramos muitos. Os carros rodavam-nos, éramos ambos todos quantos havia. Isto de dois serem todos é a amizade, é o amor. Enchemos as peles de luz quente, um pouco à maneira dos frios répteis que pelos muros são riscos verdes. Era eu e era ela, sem ter de ser por esta ordem, que outra ordem não há, na amizade e no amor, que a da desordem: de cabelos, impulsos, vontades, de jogos de frio e calor. Tínhamos vontade de comer, pelo que nos fomos aos quartos traseiros de uma pensão-restaurante, onde costumam deixar pelo chão, entre papel amarfanhado, bons bocados que as alimárias, nem nós, enjeitam. Croquetes mal mordidos, azeitonas inteiras, rijos paus de cenoura tocada pela pisadura da decadência, tiras de carne estufada com macieza de flanela, de bochecha de menino.

Não falamos tanto do passado como de comida. O passado de todos nós dois está cheio das mesmas coisas com diversos nomes: pessoas que nos morreram, agonias púberes, cromos eidéticos, comboios de penacho azul ouvidos ao longe. É sempre ao longe, no passado. Do porvir, então, nada falamos. Há-de o futuro encher-se também de pessoas mortas, nós dois também, como não, querem ver.

O amor e a amizade são os outros dois nomes da sobrevivência. Eu ando perto dela as mais horas do dia. Gosto, sem ela perceber que gosto, da maneira como se inclina para apanhar uma prisca gorda, um traço de bolo de arroz, um jornal lido. Os olhos que ela usa, sobrevivem à miséria. São olhos de rio resumido a duas esferas de cor. Se ela está de perfil, posso ver o céu através do olho perfilado.

A única coisa é termos desistido ambos, cada um por si, de viver com os outros e de morrer com os outros, para os outros, por causa dos outros. As nossas cabeleiras abandonadas são agora pastas de merda. Ao abrigo municipal vamos fazê-las cortar cada semestre. Queimam-nos a piolhagem com pós asiáticos. Dão-nos roupa, sopa, estopa, garoupa. Depois temos de vir embora. Sobra-nos a rua, seus jogos de luz e sombra.

Tenho com ela este amor para atravessar como uma rua. Estamos num egoísmo de lagarto ao sol. Alguma polução nocturna também acontece, licor de lua que estagna no cartão sobre que dormimos. Há vezes em que nos olhamos como espelhos. Ando junto desta mulher. Vejo menos que olho. Sombra de sombras, pessoa de pessoas acumuladas na distraída palavra com que me leva a pernoitar num choupal, um vão de escada, um túnel.

O que tem o amor é um querer tornar-se o outro, adentrá-lo, cuspindo-o de essência para cópia de ambos. Os outros tornam-se um outro, um só outro, o mesmo. A miséria tem o mesmo.

Ela tem uma mancha vermelha logo acima do joelho. Quando estia, deitamo-nos na mata, e eu faço sempre com que se deite de maneira a que uma fita de sol, rompida ao alto a cabeça de uma árvore, venha sangrar nessa mancha. Parece um mapa e é um mapa que guarda as cartografias da vida dela, sangue pingado do pescoço de cisne sujo. Beijo muitas vezes esse mapa, cuspo no sangue, brilho de vidro ao sol, quando estia.

Outras vezes, roubamos pedras de sabão azul nalguma sentina pública. Deixamos que as toneladas sem mensura da noite tomem o rio e a mata. Assombramos a própria noite. Furtivos, descalços até ao pescoço nas pedras afiadas da margem, dissolvemo-nos no rio. Banhamo-nos no filme mais antigo: a lua na água.

Não somos felizes, mas às vezes ela deita-se com homens que lhe dão uma nota. Vamos com a nota e compramos vinho e tabaco. Voltamos logo para o rio. Fumamos, bebemos. Não falamos então, o que nos torna felizes.

Todos os das histórias de amor são vadios. Estão fora da ordem. Não puderam evitar a miséria do amor. A pessoa fica fora dos circuitos de produção, alheia aos liames comunitários, torna-se sozinha a própria miséria, o mesmo amor. Fica sozinha no terror do amor.

A biologia, a história, as demais ciências: tudo se entrega ao solipsismo, à ginástica da paixão. A alma fica em cuecas. Ambula-se sem terra à vista, borda-se uma lagoa, tudo se recorta ilha, terra e água, lama, alma, lama. Os dois corpos incensam-se, insensatos. Relatam antigas idolatrias à novidade do repetido: céu e rio, casa e carro, perfume da roupa lavada com sabão roubado ao mesmo azul da noite, a roupa boiando junto à margem enquanto nadamos sem falar, o cigarro na boca, as cabeças fora de água. O gelo toma a pele, o incêndio substitui o sangue. Por isso o fogo treme, como se de frio.

O amor ergue de gestos as suas estátuas. Um cruzar de rua, um passar por baixo de árvores, a sombra descida ao cabelo dela pelo voar de um pássaro ou de um avião. Por tudo vejo que de si mesmo se ceva o amor, esse porco sujo.

Se não a cidade a nossos pés, ao menos os quatro pés na cidade. Calcorreamos tudo. Uma vez, são dez minutos para as três de uma tarde de vento, o céu cinzento. Juntamo-nos à multidão de visitas do hospital velho. No último minuto da hora velha, a multidão entra para os corredores que cheiram a labirinto e a doentes. Nós ficamos na rua. O hospital tem um jardim de versalhes pobre, ouvimos a água engordando os canteiros. Alguns enfermeiros ociosos apontam-nos os cigarros como pistolas. Mandam-nos sair dali. Obedecemos. Não temos o ar de quem chegou para discutir um lugar no mundo. Depois, também não temos a quem visitar. Os enfermeiros confundem o escondido amor que nos move. Parece-lhes apenas alcoolismo. Vimo-nos embora sem tristeza, sem visitação. O nosso mundo é estarmos fora dele.

Má tarde para o rio. O vento abre corredores agrestes na mata. O frio resiste à garrafa. Vai ser preciso dinheiro, de moda que ela gasta a última moeda de cinquenta no balneário municipal. A água não vem quente, mas ainda assim ela demora-se: mulher que se demora em seus cantos e fímbrias de mulher lavada. Sai maravilhosa. Espero-a, recupero-a. Ela aluga-se junto ao portão de uma fábrica abandonada. (A quantidade de coisas que as cidades abandonam, se o amor me deixasse pensar nisso.) Eu espero dentro das ruínas da fábrica: sou o homem entre gatos mortos e máquinas mortas. Calco vidro e telha. Cheira e cheiro a mijo. Dois drogados dormem o coma comum no canto oposto. Sento-me no meu nirvana, observo-os. Estão lá no paraíso químico deles, fugiram daqui, encontraram-se talvez num sítio melhor, quem sou eu.

Ela aparece-me espancada, mas com algum dinheiro. O último cliente quis roubá-la depois de a cobrir, mas ela resistiu. Tem um olho negro como a noite. Não está infeliz, mas é-o. Digo-lhe para chorar um bocado. Ela diz que já não é preciso.

Também essa noite passou, ainda é o que vale. Deu-se uma trovoada de radionovela no zinco do telhado. Abraçámo-nos no canto. O frio era tudo o que tínhamos de manta. Os dois corpos não pareciam suficientes para continuarmos vivos. Ouvi-a falar no sono: uma voz subindo de um poço. O mar e a trovoada são maiores do que a vida. Pelos buracos do zinco, vi o azul-eléctrico riscado por cabelos de fogo. Instante, a chuva, grossa de cordame de navio, visitou a nossa miséria, lavou o nosso amor, encheu o poço de que subia a voz com que sonhava. Os ratos fugiam, confusos do naufrágio em terra. Senti-me poderoso de exaltação, aliado às forças da noite, uma vez na vida. Eu estive ali muito vivo. Os meus olhos assestavam lances de cinema. Cheirava a igreja: as pólvoras e as cânforas de Deus perfumavam a tempestade. Era a glória. E a glória era excelsa. Depois, nunca mais senti frio. A minha cabeça e os olhos que nela vivem, adormeceram.

A outra manhã era um azulejo lavado. Alguém tinha lavado o céu com sabão, as nuvens faziam-se espuma que bastava soprar com a cana do nariz para se dar o milagre de pobres da irisação. Saímos para a avenida. Sucedem-se companhias de seguros, até o néon cheira a dinheiro, até a manhã brilha como uma moeda nova. À noite, apagam o néon e então acende-se o cigarro infinito das putas como o meu amor.

Fomos comer o dinheiro da véspera, o dinheiro salvo pelo olho agora violáceo: flor que olha roxa, triste. Comemos, comprámos vinho e tabaco. Ela não falou, essa manhã. Acredito que ainda estava a tentar não chorar. Lavámos as caras no fontanário do mercado. A água cintilava de escamas de peixe. As peixeiras gostam de lavar ali as escovas de escamar. Algumas escamas pratearam-me a barba, só então ela me cedeu um sorriso.

Quando vivíamos outras duas vidas, houve outras pessoas. Tínhamos empregos, uma esposa, um marido, talvez até filhos dessa gente que se tornou nada. Isso nada conta, isso já não é um livro.

Levámo-nos para o fresco arvoredo onde vive a cobra de prata: o rio, matéria de olhos. Se eu quiser, conto no presente. Vamos para o arvoredo fresco, levamos o vinho e o tabaco. Sentamo-nos e deixamos que aconteça o mundo. Olhamos os tiros de prata de ouro, e é que são os lombos dos peixes quando o sol os fotografa.

Agora e nunca mais. Suspensos da hora eterna, um homem e uma mulher, um rio, peixes, o sabão e a merda, o vento cervical no fresco arvoredo, os atalhos de terra por onde se pode chegar com lentidão a nenhures.

Mesmo agora, estou com ela. Nem preciso de mentir para acreditar que estou com ela, que com ela sigo a prata fotográfica dos peixes do rio. Ela pode não estar, mas é. Não vou dizer já que morreu, que a mataram. Antes disso, dou-vos um postal da cidade vista por nós dois da margem do rio.

A cidade também por causa do rio. Acamparam por aqui, fizeram cabanas, depois aquedutos e tribunais, plantaram legumes, criaram e comeram gado, escreveram livros, riscaram estradas, caiaram igrejas. Fruto bivalve, a cidade. Duas margens. A direita tem o núcleo histórico, escolas, comércio, polícia, mercado. A esquerda é em penedia, boa para vivendas de médicos. No sopé, as casas dos pobres e uma capela afogada pelas cheias. No cume, as vivendas dos médicos, um hotel de turismo louro e o convento novo de dois séculos de que emana a asma de um órgão de tubos tocado por fantasmas de freiras muito pálidas da fraca alimentação. Também já lá estivemos, eu e ela. De quase todo o lado nos enxotaram por causa do amor. Subimos ao cimo da margem esquerda, a ponte ficou para trás e para baixo como uma ténia, evitamos o casario clínico, tomamos por uma quelha apinhada de pinheiros de soneto. Conquistamos o miradouro. A cidade deflagra, simultânea, em postal. Não trazemos de comer nem de beber. Vamos descer agora. Do cimo, descobrimos laranjeiras. Laranjas caíram ao rio: ouro na água. Nós queremos as laranjas, é tudo o que queremos da vida. Lembro-me da descida ao silêncio que estamos a fazer. É de dia, mas nós segregamos a noite como a uma babugem.

Devo ter ouvido dizer que o universo voa para uma espécie de poço, negro como todos e sideral como mais algum. Penso nisso, o universo dentro do poço negro, nada fora do poço. Fico satisfeito, livre de arrelias, a pança cheia de laranjas, a cabeça cheia de amor e de esterco.

Deitamo-nos na erva. Rezamos o quebranto dos cobrões contra os bichos peçonhentos que babujam safiras alérgicas no peito dos adormecidos.

Adormecemos antes de ela ter de morrer. Sonhamos, encontramo-nos no sonho comum como um coma, as barrigas e as memórias cheias de laranjas e de água do rio. Na minha parte do sonho, já a perdi. Ela sonha que eu desisti de a procurar, de modo que grita por mim até perceber que nunca soube o meu nome. Acordamos na erva humedecida pela sombra das laranjeiras que sintonizam a lua. Outra vez, ainda, acordamos, espelho contra espelho. “Sonhei com a morte”, diz ela. “Eu sei”, digo eu. “Eu sei que sabes”, diz ela. Eu digo: “Olha o vento a pentear a erva.” Ela diz: “És uma criança.”

Mas era verdade. Para cá do rio, o vento descabela o panasco seco, inclina os tufos de espargos, oferece-nos tantos verdes. O vento exulta a minha vida, mais e mais, mais e mais. Descubro que também eu não sei o nome dela. Posso precisar dele se voltar a sonhar. Decido, então ou agora, que se chame Rosa. Rosa da Rotunda.

Voltamos à fábrica ruída. Os drogados oferecem-nos bolachas. Agora são três. O novo trouxe as bolachas e um limão. Nós damos-lhes laranjas. Os carros tossem gás e borracha na avenida. Deitamo-nos. O isqueiro deles raspa pirilampos na noite da fábrica. Suspiram muito fundo. A minha mulher está a chorar em silêncio. Só agora.

Tive uma vez um vídeo e uma esposa e visitas, talvez filhos até. Lembro-me mal de isso ter acabado. Não me lembro de ter começado. Lembro-me destas coisas por causa do meu amor ter começado a contar, com uma espécie de orgulho pueril, a história do homem que era dela e foi para França e nunca mais disse nada. Anos, como se tivesse ido para Marte. Ela, uma noite, fechou a porta de casa por fora e veio então para a rotunda e então eu estava lá na rotunda. Ela abandonou então até o nome, como se abandona uma pessoa, como uma cidade abandona as coisas, ou como se é abandonado por alguém ou por um sítio. Dá o mesmo. Rosa agora, para sempre, de qualquer maneira.

Começámos então a namorar e a procurar comida e que beber e onde dormir. Descobrimos o rio. Ela está quase a morrer, eu procuro não contar isso ainda, quem sou eu, como não. Esta é a última noite, portanto vou dizer coisas dos dias que não eram para morrer nem para viver: os dias do rio, as noites circulares do rio, as digestões de vinho, um esquecimento pior do que a memória. Ela parou de chorar, acendeu um cigarro, olha calada os rapazes estatelados no céu de heroína. “Conta-me uma história”, pede. “Ainda tenho tempo.”

Eu conto-lhe esta história: “Uma ocasião, o motorista da última carreira da noite meteu o autocarro na gare. Conferiu a folha, tirou o boné e permitiu-se um cigarro. Pelo retrovisor, viu a figura deitada de través nos penúltimos bancos. Amaldiçoou o adormecido, de certeza bêbedo. Bateu com os pés no chão de chapa. O homem não acordava. Teve de lá ir. Não adiantou abaná-lo porque o homem estava morto. Mas sorria. O pior era que o sorriso estava vivo. Continuava alastrando em câmara lenta pela cara morta, rígida já. E depois o motorista teve de descobrir que não era um sorriso. O homem tinha sido degolado. Era a ferida que sorria, não era o morto. Foi isto que o motorista contou à polícia e à mulher. Mas não contou a ninguém que lhe passou pela cabeça e pelo coração o desejo de também sorrir na morte, quando lhe chegasse a hora.”

“Agora conta-me tu uma história”, pedi eu.

Ela contou-me esta história: “Era um rapaz muito lindo que se chamava Marco. Era empregado de mesa num café onde professoras reformadas e advogados sem fama reduziam a cinzas o tempo, como se o tempo precisasse de ajuda. Havia uma cliente que o queria. Marco não teve dificuldade para saber que ela o queria. Ela escreveu um bilhete, escondeu-o na nota de cinco com que pagou o chá, saiu e esperou no lugar marcado. Marco foi pontual. Ela sorriu-lhe, mas esta estava viva. Estendeu-lhe dinheiro e disse: “Desculpe, você é um homem adorável. Não é culpa sua. Não posso ir para a frente com isto.” À noite, Marco foi beber café e aguardente ao bufete da associação e contou a história aos amigos. Os amigos riram-se muito. Disseram que ele tinha mais sorte que juízo. Mas Marco não ri. Pensa nela. A senhora nunca mais voltou ao café.”

Adormeço. Sonho, e no meu sonho sei que não me encontrarei no sonho dela. Ela está acordada. Sobrevoo uma praça do sul. Há uma igreja com Cristo encarcerado dentro. Pombos, japoneses fotógrafos e avôs mal reformados que cravam cigarros a rapazes vestidos como bailarinas russas. Uma cigana bem vestida embacia de respiração a montra da ourivesaria. Com a sabedoria reminiscente que falseia o futuro no sonho, sei que chuviscou até pouco antes de eu chegar a sul do sonho. Os avôs chupam as priscas e comentam o tempo que lhes falta. Um homem telefona dentro de uma banheira encostada a um pelourinho. Uma rapariga apregoa cintos, ligas, suspensórios, caras do Padre Cruz. Um flautista pedinte é enxotado por um polícia vestido de branco como um enfermeiro ou uma viúva feliz. Reconheço o flautista: tem o corpo do meu pai, mas a cara pertence a um dos drogados das bolachas. O flautista vai morrer, decerto a tempo de eu acordar e encontrá-lo morto. A morte já ali está: limpa, muito branca, toda na cara do flautista, vazia a praça até de mim, que acordo e me vejo sem mulher.

Viver mesmo é prestar atenção. Eu presto. Se o outro desaparece, o eu põe-se a gibraltar sozinho numa ínsua de tangerineiras salgadas, nem a loucura faz sentido redondo. Fica o ar do tempo, o tempo queimado em volta, o tempo de todos estes anos perdidos a bordo de uma canoa de ossos. Ficam os mortos muito vivos, outra vez. O olho desvela-os: gente que foi, não se sabe para onde, nem por que voltam sempre. Sacudo os japoneses de pombas a tiracolo. O esterco vivo no cabelo de abandonado, passo-lhe uma mão. Penso já menos nela que a recordo: a mancha vermelha acima do joelho branco. O amor que me inclinava para esse mapa. Os anjos do vinho que nos visitavam na mata, quando deitados na noite, na zurrapa da noite. Deitados de barriga para cima, entretínhamo-nos a ver esses seres nítidos e rotundos como cabeças de fósforo, meio meninos meio leitões. Pensávamos que vinham para nos levar, nunca nos levaram.

Levanto-me no escuro da fábrica. Do lado de lá do portão, ela esperava os homens com dinheiro. Então, uma carrinha branca com matrícula de França parou uns metros depois dela. Era o anjo do extermínio. O anjo obscuro fez descer o vidro eléctrico. Ela baixou a cabeça. Ainda estou a ver tudo isto. A navalha veio tomar-lhe a garganta. Um golpe limpo, muito diagonal, bem pensado. Ela caiu para trás: como se fosse amar. O sangue subiu na noite como uma fonte luminosa: sangue cor de rosa de rotunda. Eu vi, eu conto.

Agora não tenho mulher, só tenho o amor. Talvez não seja preciso corpo para ele, pode ser como o vento, vou ter de descobrir isso sozinho. Levo-a para a fábrica para que o escuro não permita que a ferida sorria.

Pronto, estou ao sol, os meus pés bebem a relva, tanto verde. Oh sim, desta vez tirei os sapatos. No exacto centro da rotunda, tiro os sapatos, tiro tudo. Torno-me o louco fácil das grandes cidades. Riso e susto das senhoras automobilistas, ar grave dos maridos no lugar do morto. Hebreu anacrónico, sujo e barbudo como uma alga de crude, espúria visão bíblica num século de automóveis lunares. Uma pila insignificante, um amor que se embebeu de aço francês, a mancha vermelha subida do joelho à garganta. Já não é grave, já pode deixar de ser livro. Não é grave perder a vida nem o amor, mas lembrá-los. Pode ser que ainda se me abram essas noites de verão fundas e altas como catedrais.

Vem a polícia, levam-me os polícias, fica a relva ali ao sol sem personagens, há-de chover na rotunda, enquanto um belo rapaz nos olha, a mim e aos polícias, com os olhos que foram dela, a bordo do triste táxi que nos leva a todos, que somos dois, desta história para fora.

Coimbra e Louriçal, entre 17 de Abril e 11 de Maio de 1999

Refundição em Pombal e Foitos, em Maio de 2004

Refundição em Pombal e Foitos, em Maio de 2004

(Este texto faz parte de 'O Preço da Chuva', coisa a publicar em breve, espero)

Camisas Vermelhas

Desistiu de tentar compreender-se e juntou-se ao vasto exército daqueles que foram colhidos pela noite, daqueles que não seguem o coração nem a razão, e que marcham através de frases feitas para o seu destino.

E. M. Forster, Um Quarto com Vista

Entrou no café às sete e meia, sentou-se ao balcão e descobriu no espelho da estante de garrafas o primeiro olhar triste do dia.

Bebeu o que tinha a beber, decidiu não comer o bolo de carne de outro dia, passeou os olhos pelo jornal. Falaram com ele, eram os da fábrica. O futebol e a pouca saúde do filho foram os temas que desenvolveu.

Ouviu queixas laborais, palpites do loto e futebol.

Foi trabalhar entre os outros. Entrou na fábrica às oito, saiu ao meio-dia, entrou às treze, saiu às dezassete.

Entrou no café às dezassete e dez, ficou em pé ao balcão e não olhou o espelho.

Conversou e sorriu até às vinte e um quarto, foi jantar a casa. Ajudou a dar banho ao filho, a vesti-lo. Disse que precisava de uma camisa lavada. Despiu a suja e lavou-se de pé, sempre sem olhar o espelho. Saiu fresco para a noite.

Este homem desapareceu, vou falar dele.

Conheço-o desde sempre. Talvez mais agora, agora que desapareceu. Conheço outras pessoas, também me acontece. Tenho falado e escrito em torno delas, babujando-lhes de seda a cabeça, as orelhas. As pessoas são emanações. Têm uma estrela dentro. A luz sai delas e mistura-se com as nossas sombras. Nasce uma cor nova: o conhecimento. Também me acontece saber que a escrita me faz misturar tudo: pessoas, jardins botânicos, orlas de praia, normandias e tachos de esmalte, fogo e pó, terra e memória. Isso acontece-me muito, embora eu não tenha desaparecido. A pureza é uma arte híbrida.

Nesta situação, reconheço que falar desse homem pontual e desaparecido me vai fazer invocar os espíritos de outros, quando me perguntam se quero o costume. “O costume”, respondo.

Digo: “O costume”. Digo isto sentado ao balcão, no mesmo banco da última manhã dele, aceito o café e o copinho de conhaque nacional. Maio segue quente e abafado, alta pradaria de trovoadas. Chove água quente. Como as árvores dão frutos, a vida dá dias. A infância é um dia único, um dia parado, um dia surpreendido pelo flash perpétuo da fotografia.

Ele desapareceu, mas eu conservo-o na armadilha da infância. Éramos dois rapazes da mesma rua. Os anos mataram-nos como crianças, obrigaram-nos a uma adolescência atormentada pela sexualidade da música slow. Quase sem ler nem escrever, estávamos adultos. Ele casou-se, fez um filho que nasceu doente, o pai arranjou-lhe para electricista na mesma fábrica. Eu fui para a cidade estudar literatura, mas às vezes encontrávamo-nos no café. Eu perguntava-lhe do filho, ele, do que eu lia.

Como sempre acontece com os desaparecidos, o último dia em foi visto é claro como um horário. Onde esteve, o que disse, o que parecia. É como se eu ouvisse falar de um santo ou de um afogado.

Vivi uma manhã boa. Ouvi Paredes, li Quiñones, adormeci por meia hora, tomei um banho à temperatura de uma canja das antigas. Almocei presunto e papas de chocolate. Ao café e conhaque, a notícia de ter desaparecido chegou-me como um bocado de madeira de naufrágio chega à praia. Não sei quanto tempo vou falar dos espíritos, ele entre eles, como se estivesse a ir para a fábrica ou a vir dela, um entre outros, a cara triste e bonita de homem-pai.

O conhaque barato sobe as paredes de dentro da minha cara. É um calor bom para o corpo manter na tarde de chuva. Começo a viver de cor, como se haja alguma coisa, ou alguém, que me esteja lendo. Os espíritos dos ausentes vão voltar à minha cabeça, de onde descerão para a mão direita, que há-de desampará-los num maço de papéis. O desaparecido já pode aparecer. Escrevo que reaparece.

Reaparece vestido com as roupas do meu primo, o que morreu em menino. Deitado na morte, o menino-primo vestia camisa vermelha sob um casaco preto que o não aquecia. É possível que a camisa do homem-pai seja a mesma, os espíritos usam ardis. Lembrem-se que ele pediu uma camisa lavada. Estou a viver isto.

Importa menos e menos. Ele desapareceu, os dias desaparecem. É tudo um fumo. Vem outra manhã. Estou de férias. Tomo o costume a uma mesa de janela. A chuva persiste. Leio um volume inglês. A rapariga ama um mas está noiva de outro. Isto também acontece cá fora. Fecho o livro. O meu primo está ao balcão. Roda a cabeça. Vejo a camisa vermelha. Fecho os olhos. Abro os olhos. Não há primo. Pago e saio. Não espero pelo autocarro, vou andando. Desço numa rua estranha. Os prédios têm persianas verdes. Dentro dos prédios, advogados ditam cartas. No termo da rua, há uma igreja fechada com Cristo fechado lá dentro. Ando muito.

Camisa vermelha. Tive um tio. Foi-se embora muito antes de eu nascer. Nas famílias sem Deus, dizem às crianças que os mortos se foram embora, não lhes mentem com o céu, mentem-lhes com viagens. Dá o mesmo. O tio ainda é um nome lá em casa. Falam do cabelo dele, entre o castanho e o vermelho, da graça melancólica que trazia dependurada da alma como um fio de ouro baço. Esse tio contou ao irmão, que depois foi meu pai, ter visto o Diabo a dançar no cimo das espigas de milho. Era vermelho, o Diabo, como uma camisa de desaparecidos.

Os anos tornam-se números. Desapareceu aquele electricista da fábrica de porcelanas, o do filho doente. O meu corpo de rapaz: também ele desapareceu. No outro dia, um vento tomou-me a esquerda cara. Na cabeça, apareceu-me escrito: “Perfil de jogador do Tottenham, década de 70”. Arte de pancadas, viver.

Qualquer dia, voltam as férias. O verão também volta, fingindo-se o mesmo daqueles anos em que éramos filhos apenas, eu e o desaparecido. Com os anos (os números), o verão perde a enormidade amarela de que era feito. Torna-se um mero par de meses altos. Nada de especial. Gosto da chuva, da preguiçosa tristeza dos dias nublados, mas o verão abre as águas do corpo. No verão, é o meu corpo que chove. A noite chega como um livro de amantes, corteses fantasmas. A lua é morna, o céu deixa ver todos os cantos do nada, a terra dilatada abre-se em suspiros foscos, o cheiro da água do corpo toma sentidos na História, o olhar açucena-se-me, respiro a exaustão dos cardos, do panasco, dos espargos, do rasto de ouriços. Este não vai ser o verão em que ele volta. Nunca mais volta, vai haver outono, cama do inverno, vai estar o verão de outro ano, outro número, quem há-de contar tantos números, ele não. Conto eu.

Para lá e para cá, os autocarros municipais levam e trazem as hordas embrutecidas pelos baixos salários. O caixeiro da Sapataria Luxo, a rapariga do dentista Cláudio, o louco reformado aos vinte anos, a viúva carunchada de osteoporose, os desaparecidos íntimos: todos metidos na pinha amarela da Câmara. As respirações tapam a visão das janelas. Glauca, a carreira pára nos sítios combinados. Exclamações abafadas, calos pisados, trocos difíceis, aroma de gente fechada. O suor alastra como sangue pela roupa. As camisas ficam vermelhas. As pessoas saem, as pessoas entram: aparecem e desaparecem, como não escrever isso?

Escrevo isso. A finura do ar frio cristaliza o nariz, o sangue brilha no interior do corpo, o oxigénio abre uma gaveta no meu cérebro, essa gaveta em que vive, ubíqua, perpétua, uma tal gente do touro de ouro. Ali estão. Para que adultos cresceram as então crianças? Que juncos se tornaram? Não estou na história de Sophie, figura de fotografia esmaecida, aquele rosto-altar de beijo de mortos quando vivos, o sabor a nuca na boca. Oh, mas de mortos sem cheiro e sem dor! Antes de mortos limpos, de polida pedra cada osso, limpa terra toda a carne, só depois epigrafados com sensatez e ortografia por um cinzelador que bebe vinho branco pela manhã no café onde o desaparecido.

No café do desaparecido, retenho um pouco mais esse livro sobre que falámos. Ele gostava de saber o que leva uma pessoa a embalsamar os seus vivos na literatura, eu tentava pensar enquanto lhe respondia que as pessoas são uma coisa e as personagens são outra, e ele porquê, e eu não sabia dizer. Ainda não sei. Disse-lhe que a tua vida seria outra se fosse deposta num papel, como acontece às flores quando são fechadas dentro das igrejas. Ele dizia que era um electricista fabril, mais nada, eu dizia-lhe que sim, que tudo é mais nada, que é disso que os livros falam, então por que falam, queria ele saber, e eu não sabia. Claro que lhe falei de Forster, de James, de Osório, de McLean e de Quiñones. Ele ouvia com muita atenção. Depois falávamos de futebol e dava o mesmo, os jogadores eram personagens parecidas com anos: números nas costas. Éramos do mesmo clube, uma cor que perde mas tão bonita, cor de camisa de desaparecido, de diabo bailador de cimo de espigas. Partilhávamos pão e carne frita para almofadar as infusas de vinho branco que nos subiam a voz até os olhos, esses berlindes com que jogamos à dor e à memória.

Agora desapareceu. Eu estou para fazer o mesmo, mas a vida bate-me com a correia de um relógio nas costas, de modo que vou ficando, andando fico. As noites mal dormidas naufragam-me na costa suja da manhã de autocarros. Trechos da gente do touro de ouro voltam-me na cama. Espermas colados a sangues, gerações e diabos vermelhos rodando cálices de milho nacional. A formosa inglesa encurrala o médico e exige-lhe o nome do mal que lhe mata o homem, o engenheiro bom. O que é feito?

Janelas siderais, cometas de banda desenhada traduzida em português do Brasil. Nomes que ficam vivos, porque de personagens: Séneca, Denis, Virginia Loobo (dois ós, sim), Fonseca, Oliveira, Federico, Machado.

Lembro-me de lhe dizer: “Há gente que pensa que a poesia que vale é a sentimental, fazem da poesia um pronto-a-despir de sentimentos de roupa velha, porra!” Era o vinho branco, claro, mas ele interessou-se:”Então qual é a que vale para ti?” Eu ri-me da seriedade dele. E disse-lhe: “Olha, prefiro o caga e come que não passas fome, vale mais que essa merda toda do coração e perlimpimpão…” Ele também se riu e perguntou-me se eu estava a falar a sério. Eu pus-me sério e disse-lhe que sim, que muito. E então apareceu-me na cabeça aquele verso de Afonso Duarte: “A vida não se passa, não se conta”. E então ele ficou muito sério e disse: “Compreendo.”

Depois, suponho que se juntou “aos vastos exércitos daqueles” de Forster. Mas, tantos anos-números antes disso, ele era comigo um menino do monte e da rua e gostava do Arsenal de Londres (não do Tottenham), ardia a TV a preto-e-branco do fascismo católico. Foi por essa época que desapareceu o meu primo-menino. Antes de desaparecer de todo, vestiram-lhe aquela camisa vermelha, como se sangrasse ainda na quietação da morte. Pássaro de cara de cera voltada para o tecto, eu e ele o vimos na tarde sem redenção do velório. O que desapareceu agora e o primo-menino são hoje linhas do novo livro.

Entretanto (entre tão pouco), a gente do touro de ouro organiza o seu húmus: carne a caminho da lama, osso rumo a pedras. As estrelas intestinas urdem fogachos na memória: preciso de não esquecer, preciso de não me esquecer.

Se andassem por aqui (todos eles), beberiam o ar do monte, o ar refrescado pela pele do céu anoitecido com brandy e brandura e pela passagem poderosa dos comboios. Ouviriam da minha boca o que vou aprendendo da edição crítica de Poeta en Nueva York, o livro de Federico García Lorca de que não pude falar ao desaparecido. Pena minha. Livro, como todos, de labiríntica vida, mercê da edição crítica de María Clementa Millán. Para quê? Oh, os senhores sabem! Lorca evoca os amantes assassinados por uma perdiz. Se ele andasse por aqui e não fosse, também ele, matéria que corre, nuvem e sombra, azeitona e nome, número e ano, o quê, então.

Esta tarde, vou ao hospital velho de visita a um amigo acamado. Sei, por leitura, que entre a multidão de visitas se encontrará um casal de vadios. São os amantes segundo Lorca? Não, mas dá o mesmo: quase nada. Antes de embarcar na pinha amarela, passeio pela cidade bivalve. Só se aprende o que se reconhece. Reconheço isto: a chuva nas pedras, as putas do largo do restaurante chinês que se abrigam sob o toldo do quiosque de cerâmicas e porcelanas, os velhos sportinguistas que pedem tabaco a rapazes, os canalizadores queimando no cigarro o último quarto da hora de almoço. Reconheço a cidade. Gostaria de ser acompanhado nesta volta por um dos meus desaparecidos. O Energúmeno Evangelista seria o mais apropriado. Vou falar dele.

Era uma vez o Energúmeno Evangelista. Era um rapaz grande. Era alto, largo, grande: uma árvore. Tinha um olhar distraído pelo prazer. Mal ouvia o que lhe diziam, parecia. Na realidade, ouvia tudo. Ruminava à noite, nalgum quarto das tristes pensões que habitou, o que tinha ouvido ao mundo. O bigode sinalizava a boca carnuda de comedor de mulheres. Tinha o azar de não ser alcoólico. De modo que, para suportar a vida, ia ao cinema ou lia as aventuras de Jonah Hex, o desperado cínico de coração de touro de ouro. Tinha muita força física, que aplicava na remoção das más recordações. Comi com ele numa churrasqueira popular onde o preço era tão baixo, que tínhamos de nos baixar para receber o troco. Situei nessa churrasqueira uma canção apócrifa de Art Garfunkel num livro vindo a lume na cidade de Pombal, dia 31 de Outubro de 2003, talvez já vos tenha falado disso. Fui com ele ao cinema, paguei-lhe laranjadas e clássicos de bolso, que ele bebia e não lia. Empilhava títulos de cultura geral: Assubarnipal, Bergman, Cairo, Dolicocefalia, El Alamein, Fangio, Garbo, Hulk, Iggy Pop, Jesus, Lassie, México, Neanderthal, Oman, Purple, Quasar, Rin Tin Tin, Sartre, Texas Jack, USA, Vercingétorix, Xerox, Zakarella. Quando o vi pela última vez? Cada vez que o vi, foi pela última vez. Como acontece a toda a gente com toda a gente. Não é preciso um livro para saber isto.

É, é. Um livro é o que é preciso para se reconhecer o já sabido.

A toda a volta do hospital velho, o mar vertical dos pinheiros. Os doentes que podem passear no jardim de versalhes pobre vêm beber com os olhos o sal do ar verde. Faz-lhes bem, mas sobe-lhes a melancolia arterial de prisioneiros da alma. Não vi o casal de amantes vagabundos. Tinham desaparecido.

Gostaria de, em vez do costume, colher da literatura uma lição de verão, um diamante de luz negra, alguma coisa. Falo de quê a quem? Falo da quieta demora da cabeça tomada pelas frases feitas. Um perfil de mulher ilumina um vão de escadas. Uma álea de jardim botânico onde uma mulher nova se pertence. Carne entre flores, seivas vivas. Imagem para desaparecer comigo, quando a carne se romper, lama, alma. Desaparecem as vivas imagens, passadas raparigas, acabados dias, acabados janeiros, outras sombras me acometem no escuro da estante de garrafas.

Bebeu o que tinha a beber, decidiu não comer o bolo de carne de outro dia, passeou os olhos pelo jornal. Falaram com ele, eram os da fábrica. O futebol e a pouca saúde do filho foram os temas que desenvolveu.

Ouviu queixas laborais, palpites do loto e futebol.

Foi trabalhar entre os outros. Entrou na fábrica às oito, saiu ao meio-dia, entrou às treze, saiu às dezassete.

Entrou no café às dezassete e dez, ficou em pé ao balcão e não olhou o espelho.

Conversou e sorriu até às vinte e um quarto, foi jantar a casa. Ajudou a dar banho ao filho, a vesti-lo. Disse que precisava de uma camisa lavada. Despiu a suja e lavou-se de pé, sempre sem olhar o espelho. Saiu fresco para a noite.

Este homem desapareceu, vou falar dele.

Conheço-o desde sempre. Talvez mais agora, agora que desapareceu. Conheço outras pessoas, também me acontece. Tenho falado e escrito em torno delas, babujando-lhes de seda a cabeça, as orelhas. As pessoas são emanações. Têm uma estrela dentro. A luz sai delas e mistura-se com as nossas sombras. Nasce uma cor nova: o conhecimento. Também me acontece saber que a escrita me faz misturar tudo: pessoas, jardins botânicos, orlas de praia, normandias e tachos de esmalte, fogo e pó, terra e memória. Isso acontece-me muito, embora eu não tenha desaparecido. A pureza é uma arte híbrida.